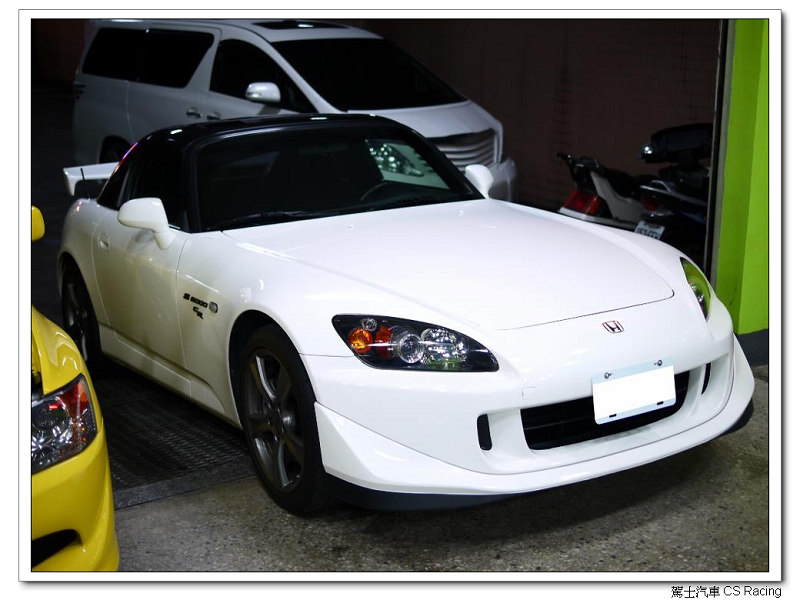

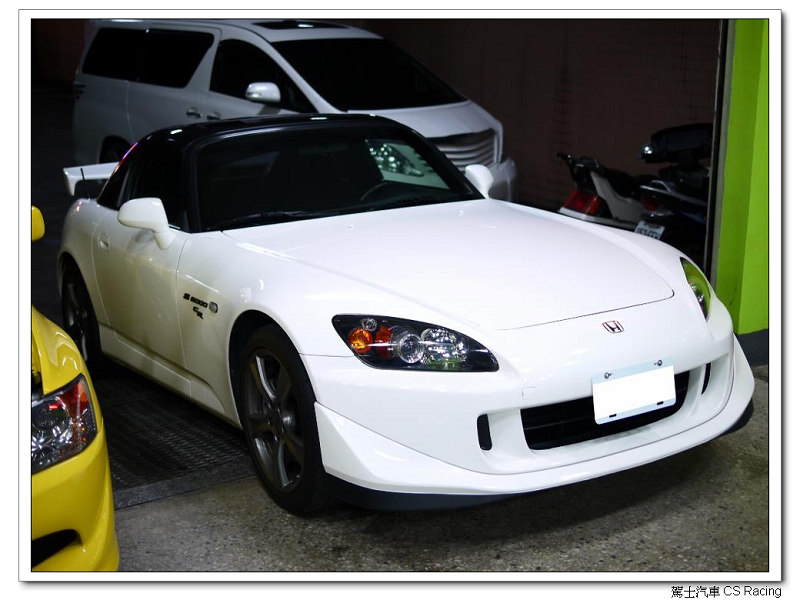

2012 Mar./08 HONDA S2000 CR UR 全車強化結構桿、防傾桿 實裝

發表於 : 2016-08-26, 15:35

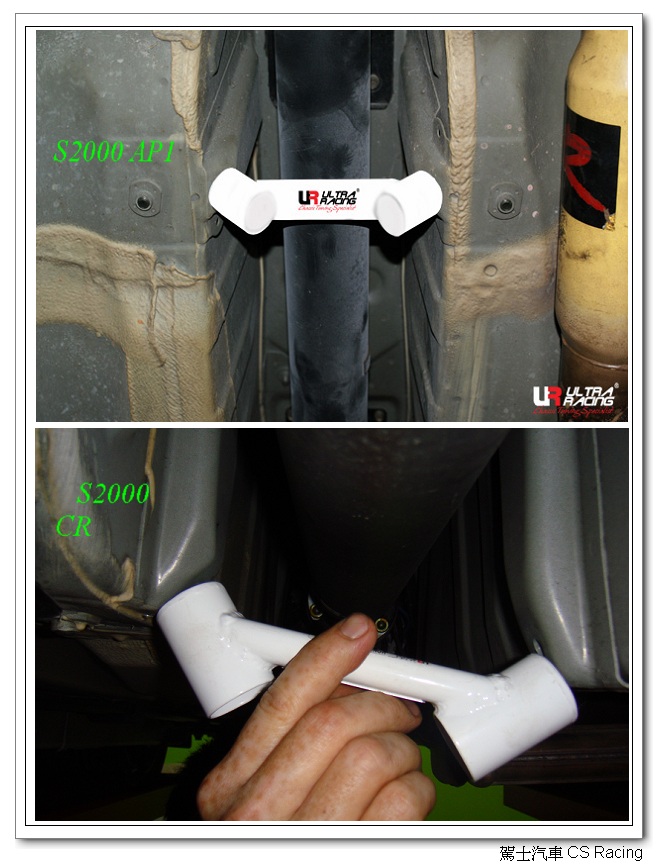

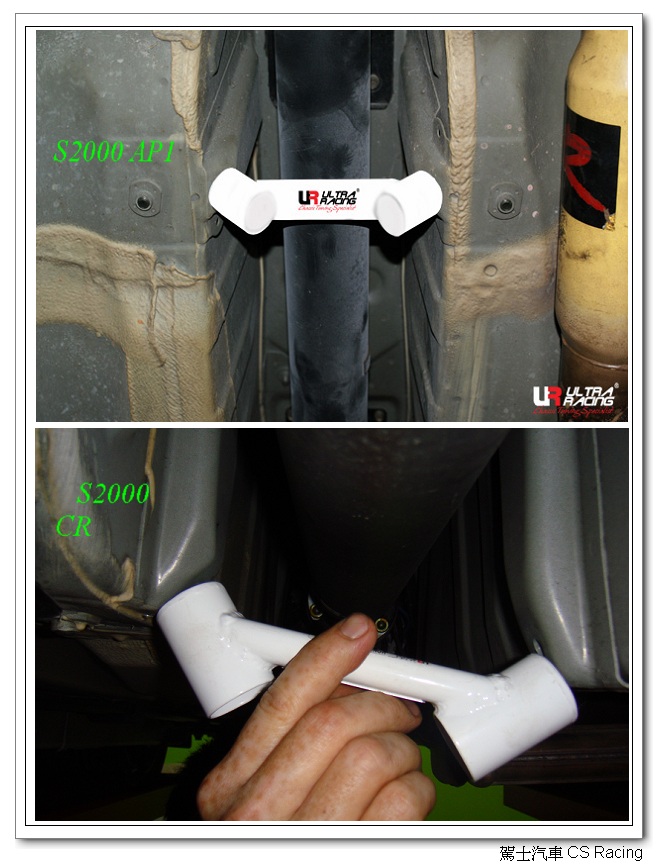

這次仍然選用馬來西亞的知名品牌 Ultra Racing For S2000 AP1

主要原因除了"純白色系" 及結構性佳之外,有考量到(確定)需要修改。

鉻鉬合金鋼的材質經過小幅修改調整不會影響到結構強度,

同時也受託協助UR比對AP1 / AP2 CR的差異性。

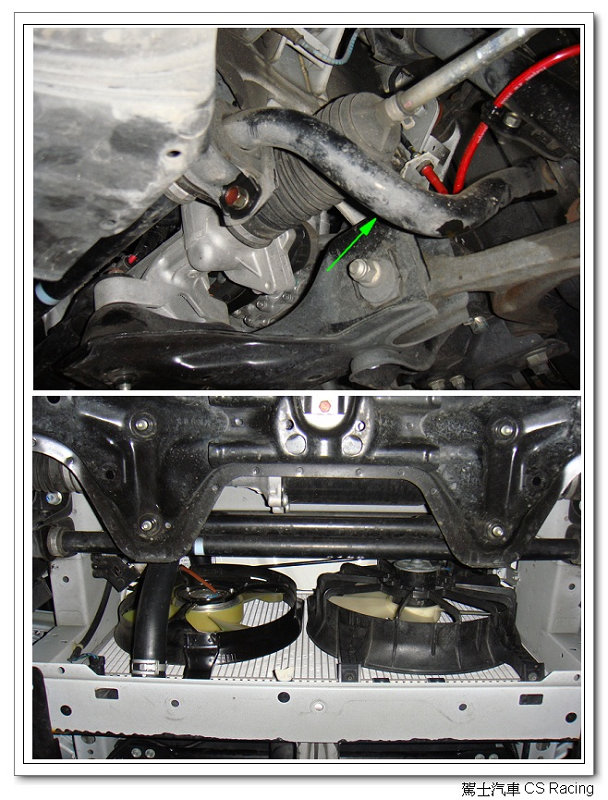

引擎室拉桿由UR官方的圖片可以看出 吸氣管已改為鋁合金管

緊貼著原廠吸氣管 會造成摩擦

由我們提供比對數據及應調整的角度 由UR重新訂製原廠吸氣管可直上的版本

引擎室拉桿 要等待一段時間了

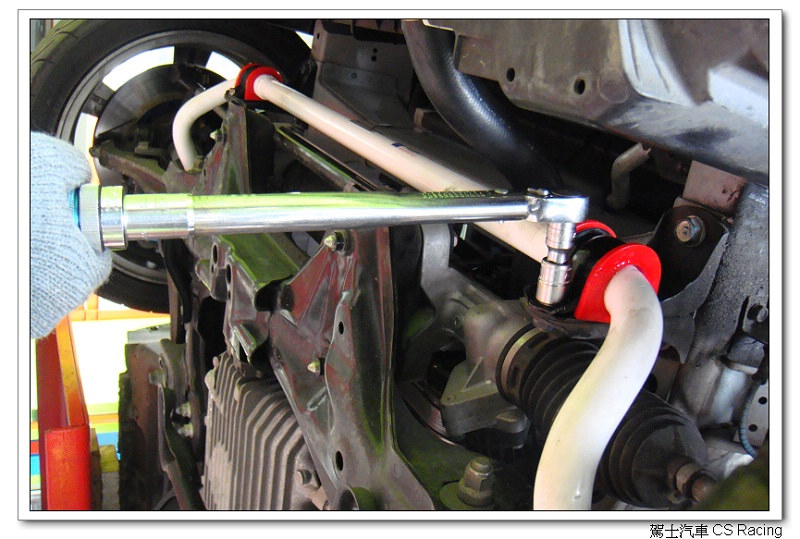

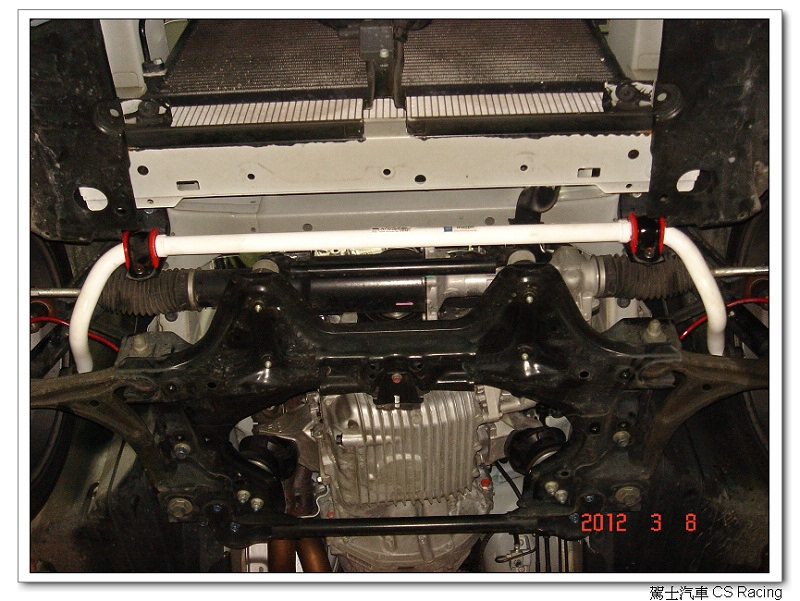

Anti-Roll Bar防傾桿

有效的改善高速切換車道、彎道中的搖晃幅度 減少側傾 提昇操控精準度

原廠 前防傾桿 28.6mm 空心 /

Ultra Racing Anti-Roll Bar前防傾桿 29mm 實心

防傾桿的固定座 材質為PU優力膠 ( Polyurethane )

屬於強固且彈性佳的塑膠,特性為吸震耐衝擊、耐摩擦、耐重壓、富彈性

塗上"矽膠黃油" - 有潤滑、防止摩擦異音的功能,亦有別於一般黃油易乾化的缺點。

上扭力鎖緊

防傾桿的作用

防傾桿的二端透過連桿固定在懸吊系統的下支臂或是避震器上面;

在距離桿子的左、右二端約1/3長度的位置會有一個與車身連結的接點。

當車子在過彎時因離心力的作用使車身發生滾轉,其情況就是使車身往彎外側傾斜。

過彎時因防傾桿的做用而降低車身側傾的程度,並改善輪胎的貼地性。

側傾程度減少會使外側車輪的承受的荷重減少;且降低內側車輪荷重減少的量。

防傾桿的特性

防傾桿的桿身發生扭轉時會產生反彈的力量(反力矩)。當左、右輪上下同步動作時,防傾桿就不會發生作用。

在左右輪因路面起伏造成不同步跳動,或是在轉向時車身發生傾斜,使防傾桿發生扭轉時才會產生作用。

防傾桿只有在作用時才會變硬,不像換用較硬的彈簧會使行路性全面的變硬。

如果以彈簧來減少車身的側傾,則需要換用非常硬的彈簧,以及使用阻尼係數很高的避震器。

這樣一來就會造成舒適性與循跡性不良。

如果使用適當扭矩的防傾桿則可以在不犧牲舒適性和循跡性的情形下,減少車身在過彎時的傾斜程度。

前上拉桿

比對後發現兩側固定座 應該要呈現90度角才能準確對到螺絲孔

長度修掉約3mm 才是正確的 "很厚工...的" 切斷、研磨、重新燒焊、上漆

另一側 則是校正為90度直角

嚴重懷疑這是UR工廠測量不準確 或 DEMO車的問題造成的...並非 AP1/AP2 CR的差異

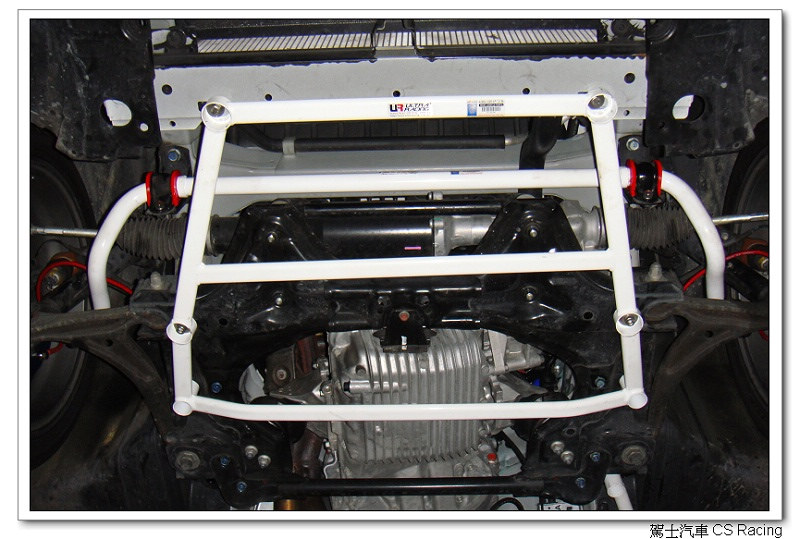

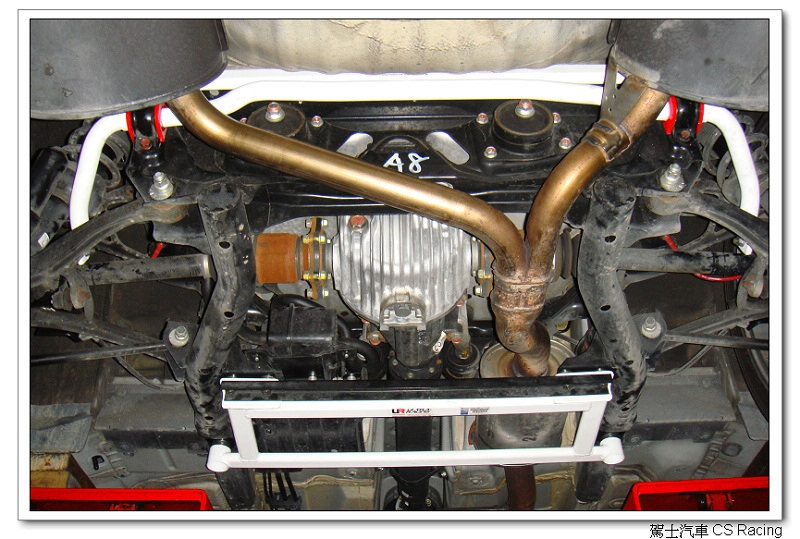

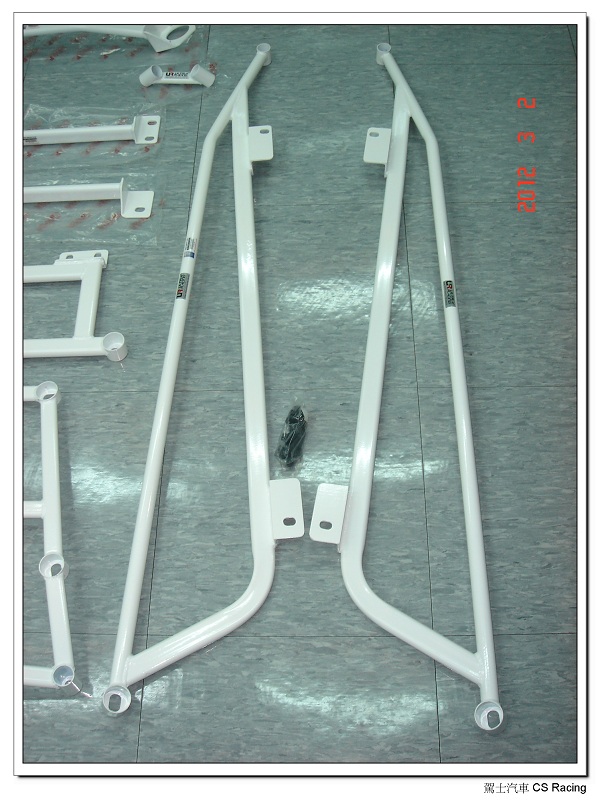

前下六點式結構桿 朋友...看出問題點了嗎? 比較一下另一邊的角度

立起來 可以更清楚看到二個點位 焊的角度有偏差

左側-可以貼平鎖點是正確的 右側-二個鎖點需要用壓床校正 才能貼合底盤

這是校正後的比對

有一孔對不到鎖點 要在一側鑽孔加工 (即下圖 黑色標示處)

有注意到UR拉桿常有的缺點嗎? 螺絲孔挖超大...

(偷吃步...產品角度有些微偏差也一樣能固定 這一點很不可取...)

校正後安裝完成

可以注意一下螺絲孔內 我們都會準備 "加厚又加大"的白鐵華司 來做固定強化

也會一併把螺絲更換為白鐵螺絲 防止生鏽

接著是直接打槍的中底拉桿 長度及角度都有差異 無法安裝也不想修改...

提供比對數据請UR製作

原廠後防傾桿

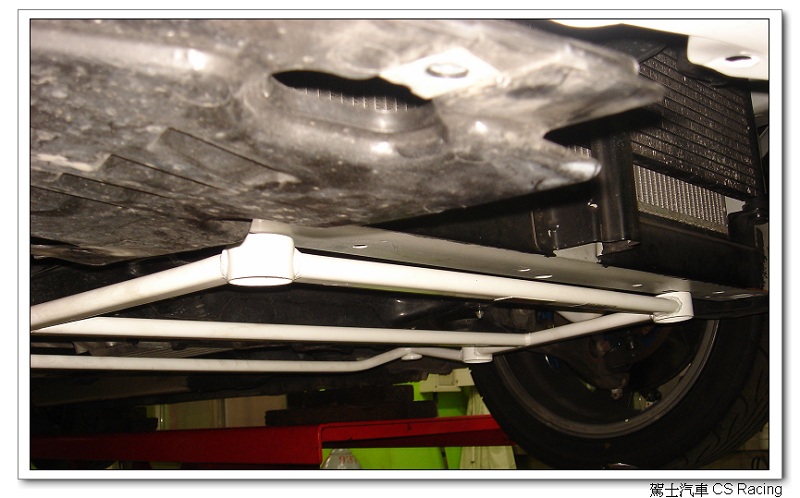

後下結構桿(後下拉桿) 安裝 這個位置對車體鋼性的提昇相當有幫助

後下拉 安裝完成

換個角度看看他的安裝位置

接著是後防傾桿 原廠 後防傾桿 26.5mm 空心 /

Ultra Racing Anti-Roll Bar後防傾桿 28mm 實心 (FOR AP1)

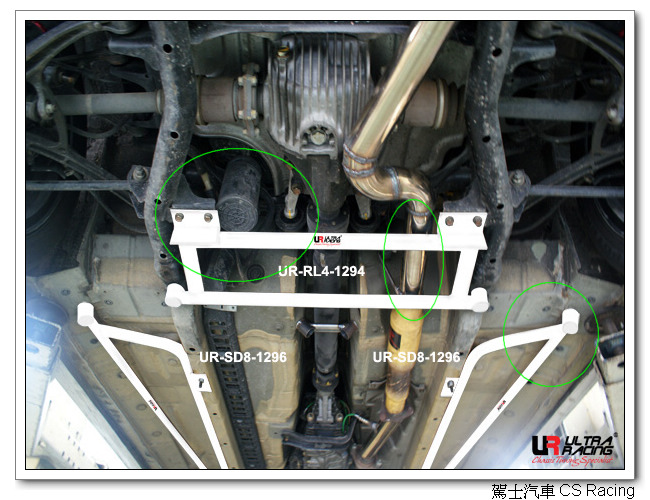

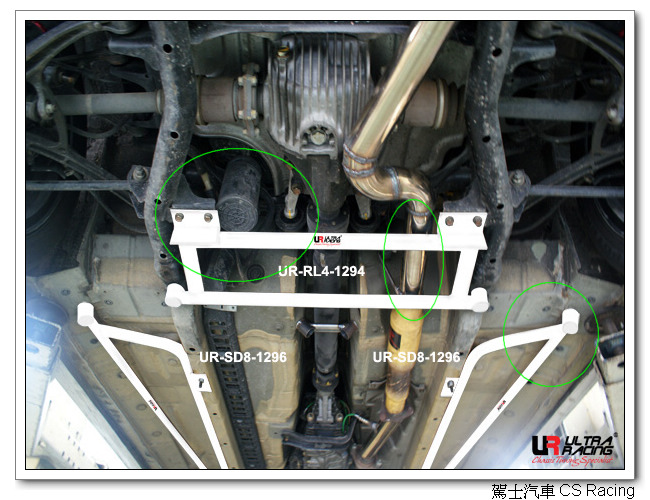

接著是後下四點式結構桿及側結構桿 從官方的圖片中已可以看出 AP1 與 AP2 CR的差異

1.右側結構桿處的底盤有差異 2.CR 有活性碳缶固定架的設計

3. ...UR用改裝排氣管來設計結構桿 (往好的方面想....也可能是考量改排氣管後 拉桿位置會過低)

跟上一張照片 比對一下 拉桿上方的底盤配置

你可能在想 "這不是閃過排氣管了嗎?? " 我們再往下看吧~

活性碳缶固定架 我們訂製了墊高座 讓他與結構桿 以相等的高度 向下移

發現了嗎? 由於這組結構桿可以有效提昇車體鋼性 我們把4個鎖點向下延伸

不更動原先的設計 這樣的話 車主若換排氣管就可以改回直上

活性碳缶固定架跟加裝四點式結構桿並沒有衝突 可以結合在一起

Ultra Racing 側結構桿 FOR S2000 AP1

側結構桿 - 左側 沒有問題可以直上

側結構桿 - 右側 底盤有一處凸出 我們將鎖點向下延伸 就可以安裝了

完工照

由於CR本身已有"後上3D拉桿"的設計 所以後車廂內的後上拉就不需要安裝

預告一下

S2000後煞車系統升級訂製 待料中 預計於4月初施工及分享

駕士汽車 CS Racing

主要原因除了"純白色系" 及結構性佳之外,有考量到(確定)需要修改。

鉻鉬合金鋼的材質經過小幅修改調整不會影響到結構強度,

同時也受託協助UR比對AP1 / AP2 CR的差異性。

引擎室拉桿由UR官方的圖片可以看出 吸氣管已改為鋁合金管

緊貼著原廠吸氣管 會造成摩擦

由我們提供比對數據及應調整的角度 由UR重新訂製原廠吸氣管可直上的版本

引擎室拉桿 要等待一段時間了

Anti-Roll Bar防傾桿

有效的改善高速切換車道、彎道中的搖晃幅度 減少側傾 提昇操控精準度

原廠 前防傾桿 28.6mm 空心 /

Ultra Racing Anti-Roll Bar前防傾桿 29mm 實心

防傾桿的固定座 材質為PU優力膠 ( Polyurethane )

屬於強固且彈性佳的塑膠,特性為吸震耐衝擊、耐摩擦、耐重壓、富彈性

塗上"矽膠黃油" - 有潤滑、防止摩擦異音的功能,亦有別於一般黃油易乾化的缺點。

上扭力鎖緊

防傾桿的作用

防傾桿的二端透過連桿固定在懸吊系統的下支臂或是避震器上面;

在距離桿子的左、右二端約1/3長度的位置會有一個與車身連結的接點。

當車子在過彎時因離心力的作用使車身發生滾轉,其情況就是使車身往彎外側傾斜。

過彎時因防傾桿的做用而降低車身側傾的程度,並改善輪胎的貼地性。

側傾程度減少會使外側車輪的承受的荷重減少;且降低內側車輪荷重減少的量。

防傾桿的特性

防傾桿的桿身發生扭轉時會產生反彈的力量(反力矩)。當左、右輪上下同步動作時,防傾桿就不會發生作用。

在左右輪因路面起伏造成不同步跳動,或是在轉向時車身發生傾斜,使防傾桿發生扭轉時才會產生作用。

防傾桿只有在作用時才會變硬,不像換用較硬的彈簧會使行路性全面的變硬。

如果以彈簧來減少車身的側傾,則需要換用非常硬的彈簧,以及使用阻尼係數很高的避震器。

這樣一來就會造成舒適性與循跡性不良。

如果使用適當扭矩的防傾桿則可以在不犧牲舒適性和循跡性的情形下,減少車身在過彎時的傾斜程度。

前上拉桿

比對後發現兩側固定座 應該要呈現90度角才能準確對到螺絲孔

長度修掉約3mm 才是正確的 "很厚工...的" 切斷、研磨、重新燒焊、上漆

另一側 則是校正為90度直角

嚴重懷疑這是UR工廠測量不準確 或 DEMO車的問題造成的...並非 AP1/AP2 CR的差異

前下六點式結構桿 朋友...看出問題點了嗎? 比較一下另一邊的角度

立起來 可以更清楚看到二個點位 焊的角度有偏差

左側-可以貼平鎖點是正確的 右側-二個鎖點需要用壓床校正 才能貼合底盤

這是校正後的比對

有一孔對不到鎖點 要在一側鑽孔加工 (即下圖 黑色標示處)

有注意到UR拉桿常有的缺點嗎? 螺絲孔挖超大...

(偷吃步...產品角度有些微偏差也一樣能固定 這一點很不可取...)

校正後安裝完成

可以注意一下螺絲孔內 我們都會準備 "加厚又加大"的白鐵華司 來做固定強化

也會一併把螺絲更換為白鐵螺絲 防止生鏽

接著是直接打槍的中底拉桿 長度及角度都有差異 無法安裝也不想修改...

提供比對數据請UR製作

原廠後防傾桿

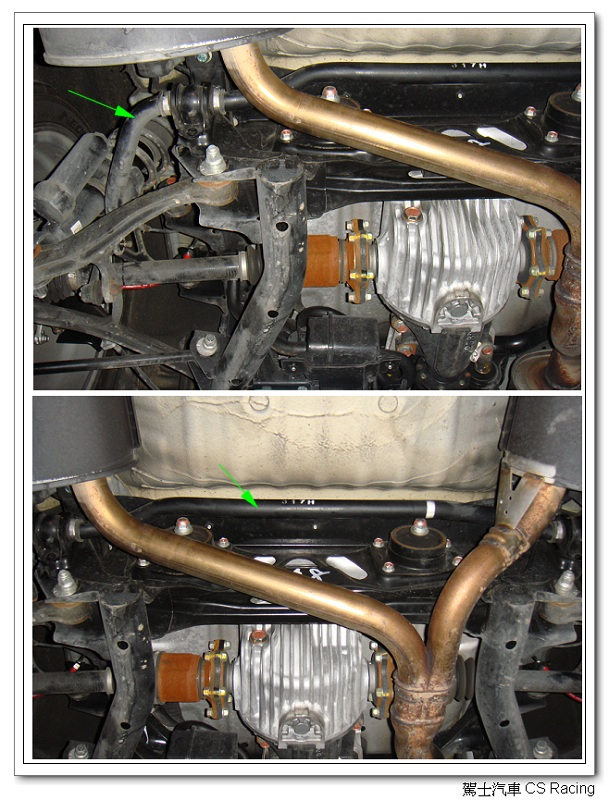

後下結構桿(後下拉桿) 安裝 這個位置對車體鋼性的提昇相當有幫助

後下拉 安裝完成

換個角度看看他的安裝位置

接著是後防傾桿 原廠 後防傾桿 26.5mm 空心 /

Ultra Racing Anti-Roll Bar後防傾桿 28mm 實心 (FOR AP1)

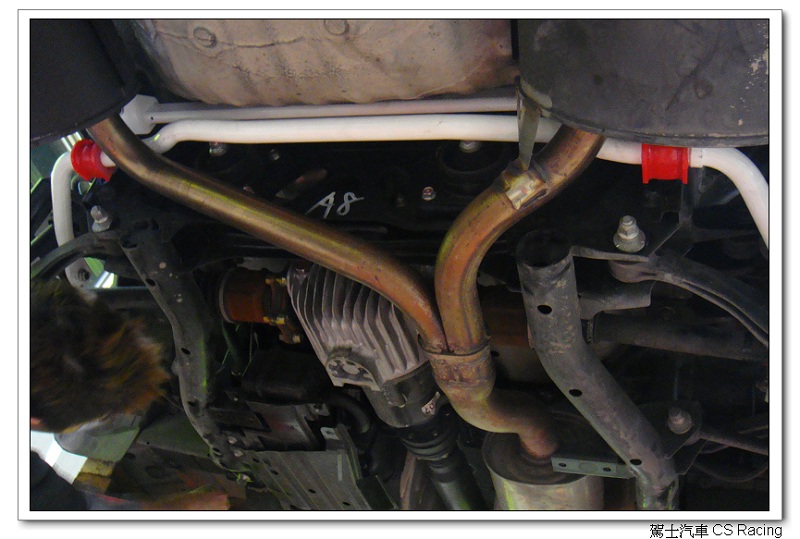

接著是後下四點式結構桿及側結構桿 從官方的圖片中已可以看出 AP1 與 AP2 CR的差異

1.右側結構桿處的底盤有差異 2.CR 有活性碳缶固定架的設計

3. ...UR用改裝排氣管來設計結構桿 (往好的方面想....也可能是考量改排氣管後 拉桿位置會過低)

跟上一張照片 比對一下 拉桿上方的底盤配置

你可能在想 "這不是閃過排氣管了嗎?? " 我們再往下看吧~

活性碳缶固定架 我們訂製了墊高座 讓他與結構桿 以相等的高度 向下移

發現了嗎? 由於這組結構桿可以有效提昇車體鋼性 我們把4個鎖點向下延伸

不更動原先的設計 這樣的話 車主若換排氣管就可以改回直上

活性碳缶固定架跟加裝四點式結構桿並沒有衝突 可以結合在一起

Ultra Racing 側結構桿 FOR S2000 AP1

側結構桿 - 左側 沒有問題可以直上

側結構桿 - 右側 底盤有一處凸出 我們將鎖點向下延伸 就可以安裝了

完工照

由於CR本身已有"後上3D拉桿"的設計 所以後車廂內的後上拉就不需要安裝

預告一下

S2000後煞車系統升級訂製 待料中 預計於4月初施工及分享

駕士汽車 CS Racing